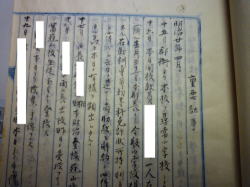

本校の歴史(沿革史)

本校の歴史(沿革史)

| 年 | 主 な 出 来 事 | 備 考 | |

|---|---|---|---|

| 明治6年 (1873年) |

本校誕生 旧足守藩主「木下利恭」公が開所した「藩学」を本校とし、東光寺内に分校を設けて、小田県管轄の「搥琢(たいたく)小学」(上足守村)として開校(2月) *本校は、士族の子弟の教育を行い、分校は、その他の教育を行う。 *「東校(校舎)」は、華族「木下利永」公の寄附により建築し、明治6年10月記念式を行う。 *「南校(校舎)」は学資金を以て建築し、明治11年1月記念式を行う。 *東光寺内の分校は6月に閉校・本校と合併し、全ての子弟が本校で教育を受ける。 小田県小学教則 ○6歳入学、14歳修了。上等科と下等科に分ける。 ○学習科目 下等科・・・「読書」・「書取」・「問答」・「算術」・「習字」・体操」 上等科・・・「輪講」・「暗記」・「罫書」 *就学生219 不就学生195  本校の沿革史を綴った大切な記録帳です。(明治編)。 本校の沿革史を綴った大切な記録帳です。(明治編)。 |

明治4年に文部省が設置 *明治5年戸籍法を施行 *明治5年学制を頒布 |

|

| 明治7年 | 2月本校に女子教育のための「婉聴(えんちょう)校」を開設する。 *明治9年「搥琢(たいたく)小学」に統合する。 4月、小田県の布告により「夜学」を設置する。 *昼間に学校に行けない子弟のため。 小田県師範学校において、管下の教師に対して授業方法を伝授する。 |

岡山に「温知学校」(師範学校の前身)を創立 | |

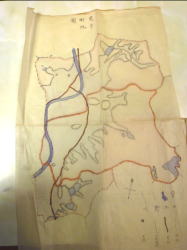

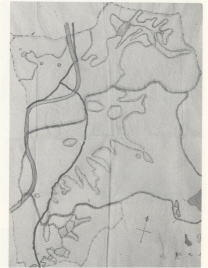

| 明治8年 | もと分校を寄宿舎にして、備中国(高梁・岡田)、備前国(岡山)から約50数名の児童を受け入れる。 11月に「小田県」は「岡山県」に合併・吸収され、「搥琢(たいたく)小学」は岡山県管轄となる。 *就学生231 不就学生215  本校の沿革史を綴った大切な記録帳の中に綴じられている当時の学区の地図です。(明治編)。 |

小学校就学年齢は満6歳~14歳と制定 ロシアと千島列島と樺太の交換 |

|

| 明治9年 | 「北條県」を「岡山県」に合併するとともに、備後の東部6郡が分離され「広島県」に移る。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本校内に設置されていた「婉聴(えんちょう)校」を「搥琢(たいたく)小学」に統合する(8月)。 11月下足守村の「冠山(かんむりやま)小学」を統合し、学校名を「足守(あしもり)小学」と改称する。 岡山県小学教則(9月) ○6歳入学、14歳修了。上等科と下等科に分ける。 ○学習科目 下等科・・・「読書」・「書取」・「問答」・「算術」・「習字」・体操」 上等科・・・「輪講」・「暗記」・「罫書」・「幾何」  本校の沿革史を綴った大切な記録帳の記載です。(明治編)。 |

クラーク博士が「札幌学校」に着任 西南の役 日曜日を休日、土曜日を半休とする。 |

|

| 明治10年 | 4月「婉聴(えんちょう)校跡」に「小学校附属裁縫所」を設立する(4月設立、11月他所へ移設)。 7月現在の総社市の東阿曽村の宮原・下岡地区を足守小学区に編入する。 7月「西校」(校舎)が完成し、記念式を行う。 岡山県小学教則改訂(3月) ○6歳入学、14歳修了。上等科と下等科に分ける。 ○学習科目 下等科・・・「読書」・「書取」・「問答」・「算術」・「習字」・体操」・「綴字」・「和●」 上等科・・・「輪講」・「暗記」・「罫書」・「幾何」 *就学生319 不就学生238 |

「東京大学」、 「学習院」、「博愛社(日本赤十字社の前身)を創立 ロシアとトルコが戦争 |

|

| 明治11年 | 上足守村に賀陽郡の上等児童の教育を行う「賀陽(かよう)小学」を設置(8月)し、それ以外の児童の教育は「足守小学」が行うことになる。本校から10数名が入学。 *小学校に就学していない児童の保護者に督促を行い、100余名の児童が就学。 岡山県を含む全ての県で小学教則を改訂(6月) ○6歳入学、14歳修了。上等科と下等科に分ける。 ○学習科目 下等科・・・「読書」・「書取」・「問答」・「算術」・「習字」・体操」・「綴字」・「和●」・「暗記口授」 上等科・・・「輪講」・「暗記」・「罫書」・「幾何」・「画法」 |

県下を1区・31郡・153町、1638村とし、各郡に郡役所を設置 大久保利通が暗殺される。 |

|

| 明治12年 | 「賀陽(かよう)小学」を廃し(9月)、上等児童を「足守小学」が受け入れ、以前の状態に戻る。教育令により「足守小学」は「足守小学校」と改称する。 岡山県を含む全ての県で小学教則を改訂(9月) ○6歳入学、14歳修了。上等科と下等科に分ける。 ○学習科目 下等科・・・「読書」・「書取」・「算術」・「習字」・体操」・「綴字」・「和●」・「暗記口授(問答を含む)」 上等科・・・「輪講」・「暗記」・「罫書」・「幾何」・「画法」 |

山陽新報が創刊(本格的新聞の始まり) 初の県議会開催 天神山に県庁舎新陸落城 県内コレラが大流行。死者約5000人 学制を廃止し、教育令制定。経営を町村に任せる。。 |

|

| 明治13年 | 下足守村が分割独立。教育令の改正に伴い、再び 「冠山(かんむりやま)小学校」を設置し、「足守小学校」から分離される。 当時の教科書 *就学生357 不就学生143 *県下に初めて普通銀行4行ができる。その1つが足守村にできた「足守銀行」である。資本金25,000円で設立。 |

岡山県商業学校を創立 前年度の教育令を再検討し、改正教育令制定。 新潟大火 大阪大火 YMCA創立 刑法・治罪法公布 |

|

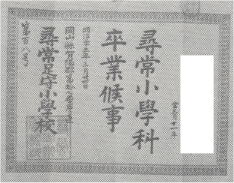

| 明治14年 | 2月文部官吏が初めて本校を巡視のため来校する。 学区人口 2972名 戸数 673戸   足守小学校の卒業証書 冠山小学校の卒業証書 |

||

| 明治15年 | 岡山県小学校教則を改訂(3月) ○6歳入学、14歳修了。初等科・中等科・高等科の3つの科に分ける。 ○学習科目 初等科・・・「読書」・「修身」・「算術」・「習字」・体操」 中等科・・・初等科の科目に加え、「地理」・「歴史」・「図書」・「博物」・「物理」 *女子には「裁縫」を加える。 高等科・・・中等科の「珠算」・「歴史」・「物理」を除き、「化学」・「生理」・「幾何」・「経済」を加える。 *女子には、「裁縫」に加え、「経済」に換わる「家事経済」を加える。 *就学生261 不就学生125 |

||

| 明治19年(1886年) | 小学校4年の尋常科が義務教育となる。 | ||

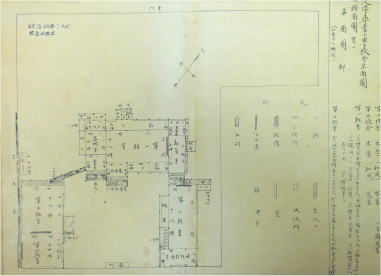

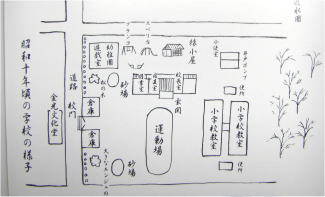

| 明治20年 | 再び 「冠山(かんむりやま)小学校」が「足守小学校」に統合され、岡山県小学校規則により「尋常足守小学校」と改称する。学区は上足守村と下足守村及び東阿曽村の宮原・下岡地区(現在の総社市の一部)。 当時の校舎図 校内に幼児教育を担う「稚児遊園」を設置する。 ●●高等科が独立し、「高等北陽小学校」(4年課程)として開校する。 学区内戸数694戸 3475人 就学生258人 不就学生150人 *日平均出席数146人 卒業生13人 |

電灯会社が、東京において初めて電気灯に点火 | |

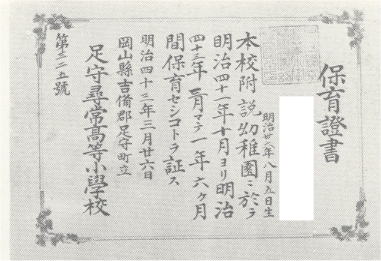

| 明治21年 | 「尋常足守小学校」内に幼稚園を附設する。 |

||

| 明治22年 | 上足守・下足守・上土田の3村が合併し、足守村が誕生 *戸数 741戸 人口 3496人 *「尋常足守小学校」の住所は足守村大字上足守字余町   合併当時の学区地図 尋常足守小学校の卒業証書 |

大日本帝国憲法を公布 市制・町村制が施行 岡山市が誕生 |

|

| 明治24年 | 山陽鉄道神戸岡山間開通 | ||

| 明治25年 | 附設していた幼稚園は私立に移行する。 学区内戸数611戸 人口3524人 就学生385人 不就学生113人 *日平均出席数177人 卒業生44人 |

県下に大水害。死者74名。流れて壊れた家屋4894戸 | |

| 明治26年 | 学齢児童数 386名 但し、113名家庭事情で通学できず   高等北陽小学校の児童写真 優等生には賞金を授与 |

県下に大水害。死者423名。流れて壊れた家屋6240戸 | |

| 明治27年 | 日清戦争勃発 | ||

| 明治29年 | 「足守村」が「足守町」に改称 *戸数 641戸 人口 3458名 *就学生361人 不就学生99人 *日平均出席数204人 卒業生44人 |

||

| 明治31年 | |||

| 明治32年 |

|

府県制により、県は地方自治体の性格をもつ 県下に大水害。死者122名。流れて壊れた家屋4894戸 |

|

| 明治33年 | 下道郡(しもつみちぐん、高梁川から西地区)と賀陽郡(高梁川から東地区)が合併し、「吉備郡」と称する。 *県下31郡を19郡に。郡は地方自治体になる。 |

||

| 明治34年 | 「高等北陽小学校」の児童を迎え入れ、「足守尋常高等小学校」と改称 現在地に移る |

岡山市内に「第6高等学校」を開校 山陽線全線開通 |

|

| 明治35年 | 校門を南向きに変更する。  「足守尋常高等小」・「阿曽尋常高等小」・「南陽高等小」・「庄内尋常小」連合運動会の褒状 |

||

| 明治36年 | 校地を拡張し、農業実習地を設ける。 旧足守藩主の宗家を継いだ木下利玄(当時17歳)が帰郷。 【帰郷して詠んだ短歌】 ○「幼(おさ)な覚(おぼ)え かすかにある山あらぬ山 送りむかふる 畷(なはて)みちかな」 *畷(なはて)とはあぜ道、一本道のこと。 ○「あすたたん 御暇(みいとま)乞(こ)ふと 五月雨(さみだれ)に ぬれて詣(まう)づる 母のおくつき」 *「おくつき」とはお墓のこと。 ○「遠(とお)つみおや 治めましける吉備の国 中(なか)つ国(くに)ばら 麦(むぎ)秀(ひい)でたり」 *「みおや」とは親や祖先のことで、尊敬語 |

||

| 明治37年 | 附設している私立幼稚園を廃園とする。 国定教科書(明治37年から全国同一本に) |

日ロ戦争勃発 中国鉄道株式会社が吉備鉄道株式会社を買収し、岡山~湛井間が開通 |

|

| 明治38年 | 再び、幼稚園を再興・附設する。 |

||

| 明治39年 | |||

| 明治40年 | 義務教育が小学校4年から6年に | ||

| 明治41年 | 高等科の修業年限を3か年に | ||

| 明治42年 | 宇野築港が完成 | ||

| 明治43年 |  村民は幼児教育にも力を入れました。 村民は幼児教育にも力を入れました。 |

宇野線が開通 宇高連絡船就航 |

|

| 明治45年 | 岡山市内に電車が開通 | ||

| 大正3年 | *本校の記録には、「11月8日 青島要塞陥落の祝賀会を午後1時より行う。全校児童国旗行列して町内を巡り歩く。記念に梅一本を植樹した」とあり。  大正時代の1年生 |

第1次世界大戦が勃発 | |

| 大正7年 | 旧足守藩主の養子となっている「木下利玄(きのしたとしはる)」子爵夫妻が来校 *本校沿革史には、5月29日と記録がなされている。 *木下利玄は、当時「白樺派」の歌人として活躍。 *当時、殿様が帰ってくるとのことで、児童、保護者、地域住民が町の総門から小学校までの500mの区間に並んでお迎えしたとのことです。また、木下利玄夫妻から児童たちはお土産として「鉛筆」をもらったとのこと。当時は、鉛筆は貴重品だったので児童たちは大喜びし、大事に使ったとのことです。また、その帰郷の際、記念に木下利玄が書いた書「学且勤」は、当時は校長室に掲げていたそうです(以上は当時の校長の弁)。現在は玄関付近に掲げています。 *本校の記録には、11月に悪性感冒が流行したため、一週間休校とあり。 *足守町では、8月13日、米騒動が勃発。 + |

県下に大水害。死者56名。流れて壊れた家屋882戸 全国で米騒動 |

|

| 大正8年 | 足守本町出身の漢口総領事「瀬川浅之進」氏、来校。 *本校の記録には、児童に対し、「仲ヨクセヨ」との題目で1時間講演したとあり。 |

||

| 大正9年 | 高等科の修業年限を2か年に *本校の記録には、6月13日「時の記念日」として、時間尊重の観念を要請するため、大砲一発、鐘楼堂の鐘、学校の鐘を鳴らすとあり。また、一週間毎日、正午に鐘楼堂の鐘を鳴らしたとの記述もあり。 |

国際連盟成立 スペインかぜ大流行 |

|

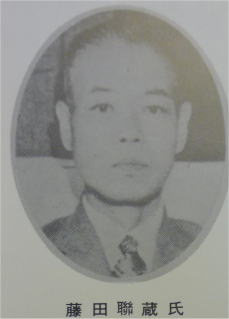

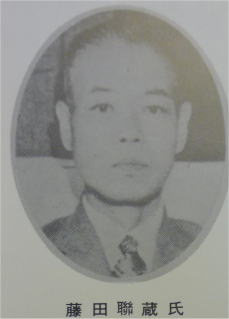

| 大正11年 | 足守の起業家「藤田聯藏(ふじたれんぞう)」氏の寄贈による学校周囲の石柵竣工 藤田聯藏氏 藤田聯藏氏 |

アインシュタイン来日 ソビエト社会主義共和国成立 |

|

| 大正12年 | 関東大震災が起こる | ||

| 大正14年 | 校内に電話敷設する。 | 普通選挙法成立(25歳以上の男子全てに選挙権) | |

| 大正15年 | 郡役所が廃止 | ||

| 昭和3年 | 「足守公民学校」を併設 足守出身の起業家「藤田聯藏(ふじたれんぞう)」氏の寄贈による平屋2棟が完成(10月)。 *「日本一の校舎を建ててやると言われただけあって、小目を使い、素人目にも立派な校舎だな、と思いました。」と、地元に居住していた元本校校長(明治45年4月赴任)の弁が昭和49年10月9日「朝日新聞」に載っています。  昭和3年度高等科卒業生の卒業記念写真 |

張作霖爆破事件 倉敷町が倉敷市に |

|

| 昭和5年 | 岡山放送局が開局 | ||

| 昭和6年 | 満州事変が起こる | ||

| 昭和7年 | 5・15事件が起こる | ||

| 昭和9年 | 二宮尊徳像を購入し設置する。 |

室戸台風. 死者145名。流れて壊れた家屋1935戸 瀬戸内海が国立公園に |

|

| 昭和12年 | 日華事変が起こる | ||

| 昭和15年 |  足守幼稚園記念誌「おもいで100年」から複写 |

||

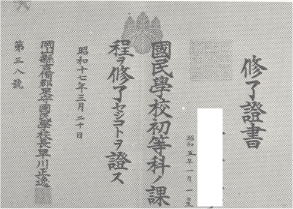

| 昭和16年 | 「足守国民学校」と改称 足守の起業家「藤田聯藏」氏の寄贈による講堂が落成(現在はありません) *この時、長屋門が現在の場所に移築されました。   講堂 藤田聯藏氏  尋常科が初等科に、卒業証書が修了証書に  出征軍人の家庭に全校挙げて稲刈り奉仕 |

太平洋戦争が起こる 国民学校令により、「小学校」を「国民学校」と改称。義務教育を8年間とする(初等科6年、高等科2年)。 |

|

| 昭和17年 | 足守の起業家「藤田聯藏」氏から相撲場の寄贈を受ける。   2枚の写真・・H21.10に撮影 |

||

| 昭和19年 | 「足守図書館」を校内に設置する。 「神戸市雲中国民学校」の学童65名 疎開のため大光寺と東漸寺に寄宿する。. |

マリアナ海戦 レイテ沖海戦 |

|

| 昭和20年 | 進駐軍が視察のため来校 *連合軍約5000人岡山市に進駐 |

岡山大空襲 終戦 枕崎台風襲来 |

|

| 昭和21年 | 再び進駐軍が視察のため来校 | 日本国憲法公布 南海大地震 |

|

| 昭和22年 | 新制小学校誕生 「足守小学校」と改称 PTA組織「足守父母と先生の会」が発足 「足守中学校」開校式を本校講堂で挙行する。 |

「日本国憲法」施行 「教育基本法」「学校教育法」を公布 新制小学校・中学校が発足(6・3制) |

|

| 昭和23年 | 渋川臨海学校に参加する。 | 新制高等学校を設置 |

|

| 昭和24年 | 子ども郵便局を開設する。 | 湯川秀樹博士ノーベル物理学賞を受賞 岡山大学を創立 |

|

| 昭和25年 | 朝鮮戦争勃発 | ||

| 昭和26年 | サンフランシスコ平和条約締結 | ||

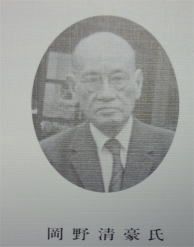

| 昭和27年 | 本校卒業生「岡野清豪(おかのきよひで)文部大臣」が来校する。 *岡野清豪(おかのきよひで)・・・明治23年2月21日足守に生まれる~昭和56年5月14日没 92歳。父岡野文治は足守小学校長、のち香川県高松中学校長に。本人は足守小学校、高松中学校、第六高等学校、東京帝国大学卒業。日本銀行を経て三和銀行に入行。頭取、会長を歴任。昭和24年衆議院議員に当選。昭和25年、第3次吉田茂内閣において地方自治庁・行政管理庁長官、昭和27年8月、文部大臣も兼務。同年10月、第4次吉田茂内閣において、再び文部大臣に、昭和28年5月、通商産業大臣に就任。旧足守町の名誉町民(昭和46年)。  寄付により足守町に岡野図書館が創設される。 寄付により足守町に岡野図書館が創設される。 |

琉球政府発足 羽田空港日本に返還 |

|

| 昭和30年 | 学校給食「完全給食」を実施する。 | 森永ヒ素ミルク事件 | |

| 昭和31年 | 3月に、「足守町」と大井村・日近村・岩田村・福谷村の5か町村が合併し、新しい「足守町」が誕生する。 「旧足守町」は、明治22年に旧上足守村・旧下足守村・旧上土田村が合併 ・江戸時代、足守藩の所領地 「大井村」は、明治22年に旧大井村と旧粟井村が合併 ・江戸時代、木下藩の所領地 「日近村」は、明治22年に旧日近村、旧杉谷村、旧下高田村、旧吉村が合併 ・江戸時代、足守藩所領地、一部幕府の直轄地 「岩田村は、明治22年に旧石妻村、旧山上村、旧高田村が合併 ・江戸時代、足守藩所領地、一部幕府の直轄地 「福谷村」は、明治22年に旧苔山村、旧庄田村、旧間星村、旧川原村、旧掛畑村、旧東山内村、旧西山内村、旧間倉村が合併 ・江戸時代、足守藩の所領地  足守町役場(現在の観光駐車場付近) |

日本の国連加盟が承認 任命制の教育委員会が発足 東海道本線が全線電化 日本の登山隊マナスル初登頂 小中高で初の全国学力テストを実施 水俣病が初めて認定 メルボルン五輪開催 |

|

| 昭和32年 | 臨海学校を香川県丸亀市本島にて実施する。 足守町全域で、国民健康保険事業が実施される。 局地的豪雨により、足守町内大災害  |

日本が国際連合に加盟 ソ連が初の人工衛星の打ち上げに成功 日本で初の心臓移植手術 |

|

| 昭和34年 | 足守町内で、有線放送電話が開始される。 |

児島湾の締切堤防完工式 | |

| 昭和35年 | 足守商工会設立  左写真は修学旅行記念写真(香川・金比羅様にて) 右写真は足守駅で列車を待っている足もりっ子 |

||

| 昭和37年 | 文部省の学力テスト(国・算)を実施する。 郷土資料展示館」「足守文庫」が完成  清掃中の足もりっ子 清掃中の足もりっ子 |

キューバ危機 堀江謙一氏、ヨットで単独太平洋横断に成功 岡山国体を開催 |

|

| 昭和38年 | 文部省の学力テスト(社・理)を実施する。 足守中・高田中・福谷中が統合され、新しい「足守中学校」が誕生。  運動会 |

ケネディ大統領暗殺事件 | |

| 昭和39年 |  授業の様子 授業の様子 |

東京オリンピック開催 | |

| 昭和40年 | 町内5校(足守小・大井小・日近小・岩田小・福谷小)が合同で修学旅行(神戸・大阪方面)を実施する。 日近小・岩田小が統合され、高田小学校が誕生 |

朝永振一郎氏ノーベル物理学賞受賞 | |

| 昭和41年 | 足守町が合併10周年記念式を行う。 新しい「足守中学校」の校舎完成 |

岡山城再建 | |

| 昭和43年 | 警備員による夜間宿直を開始する。 プールが完成(旧プール、陣屋跡地)する。 |

川端康成氏ノーベル文学賞受賞 小笠原諸島が日本に復帰 東大等、大学紛争のため入試中止 |

|

| 昭和44年 | 足守・大井・日近の3農協が合併 プールに観覧用日覆い完成 便所を改装 |

東名高速道路全通(5/26) アポロ11号が月面着陸(7/20) 学習指導要領を改定( |

|

| 昭和45年 | 足守・福谷電話自動交換局が完成 新j足守・岩田・福谷の3農協が合併 プールの全面に歩道板を敷設 |

大阪万博 よど号ハイジャック 日本人初エベレスト登頂 学校給食に米飯導入 初の国産人工衛星「おおすみ」 |

|

| 昭和46年 (1971年) |

岡山市へ編入 「岡山市立足守小学校」と改称する。 5月足守町、興除村、上道町が岡山市と合併   合併時の町役場 合併協定調印 |

岩手県上空で全日空機と自衛隊機が衝突 ドルショック NHK総合テレビ全カラー化 中国が国連に参加 |

|

| 昭和48年 (1973年) |

創立100周年記念式典を挙行する 開校100年記念実行委員会(11月3日)   講堂を改装(天井の張り替え、放送設備を設置、全面塗装) |

オイルショック 江崎玲於奈氏、ノーベル物理賞を受賞 |

|

| 昭和49年 (1974年) |

水道工事(岡山市の上水道と連結) 給食室前に西ライオンズクラブ寄贈による小庭園完成   |

||

| 昭和50年 (1975年) |

中庭に校歌碑を設置(卒業生の保護者の奉仕活動による) 校歌碑除幕式(昭和50年3月22日) 給食室の休憩室が完成 |

||

| 昭和51年 (1976年) |

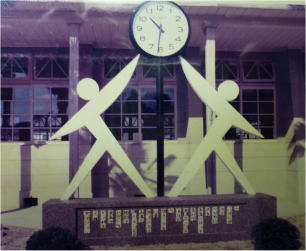

卒業記念として「時計塔」が完成 学校そばの陣屋跡に「交通公園」の整備が始まる。 *当時のことが新聞記事に取り上げられています。 「悪化する交通事情の中で、子どもたちに正しい自転車の乗り方や横断歩道の渡り方を身につけさせせ、輪禍から守ろうと、岡山市足守の足守小学校と足守幼稚園の「足守父母と先生の会の父母たちは交通公園の建設を計画、このほど整地作業に取りかかった・・・・」と。 交通公園は、当時のプールの西側、広さは約500平方メートル。3か年計画で舗装コースや緑地帯、信号機などを完備する計画。第1年目は、コースを引き、信号機を設置する。整地作業には、約130人ほどの父母が参加。伸びた草や竹藪を3時間ほどで整地。   完成した交通公園  当時の保護者が交通公園で記念撮影 当時の保護者が交通公園で記念撮影 |

||

| 昭和52年 (1977年) |

ジャングルジムが完成 2月旧校舎撤去し、学級増のためのプレハブ校舎が建つ。 |

||

| 昭和53年 (1978年) |

学級増のためのプレハブの図書室と図工室を設置する 交通公園が完成する。 |

||

| 昭和54年 (1979年) |

低学年用砂場が完成 運動場南側に防球ネットを設置する。 |

||

| 昭和55年 (1980年) |

学級増のためプレハブ教室を増設 相撲場の屋根が傾いているため、柱を取り替える。 |

||

| 昭和56年 (1981年) |

学級増のためプレハブ教室を増設 新館を建設 |

||

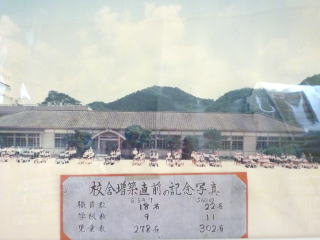

| 昭和57年 | 4月15日、鉄筋3階建て校舎に移転。4月25日竣工式を行う。 |

フォークランド紛争が勃発 東北・上越新幹線開業(6/23) ホテルニュージャパン火災 羽田沖で日航機が墜落事故 |

|

| 昭和58年 | 講堂の天井を修理 | 東京ディズニーランド開業(4月) 日本海中部地震 |

|

| 昭和59年 |   プレハブの前で 入学式   学習発表会(講堂にて) 長屋門の北には大樹が |

日本 世界一の長寿国に 衛星放送を開始 |

|

| 昭和60年 |  鉄筋3階建て校舎増築し、竣工式を挙行する(10月)。   4月給食室の工事 |

NTT、日本たばこ産業(発足 放送大学授業開始 日航ジャンボ機が御巣鷹山に墜落(8/12) ハレー彗星が地球に大接近(76年ぶり) 両国国技館が落成 |

|

| 昭和61年 | 百葉箱を設置 | チェルノブイリ事故 チャレンジャー爆発事故 東北自動車道全通(浦和-青森) 三原山大噴火 |

|

| 平成元年 |  講堂(100周年記念時に撮影)   講堂にて(11月25日) 屋内体操場(体育館)・給食調理場の竣工式を挙行する(平成2年2)月。 |

昭和天皇崩御、元号が「平成」に べルリンの壁崩壊(11月) NHK BS放送開始 |

|

| 平成2年 | 講堂の解体作業(平成2年2月) 足守地区が岡山県から「町並み保存地区」の指定を受け、岡山市による本格的な保存整備事業が始まる。 街道沿いの建物  |

礼宮・紀子様ご成婚 東西ドイツ統一(10月) TBS職員秋山さん、ロシアの宇宙船で日本人初の宇宙飛行 「日の丸・君が代」義務化 職安がハローワークに |

|

| 平成8年 | 新プール(現在のプール)が完成し、竣工式を挙行する。 |

ペルー日本大使公邸人質事件 アトランタオリンピック 原爆ドーム世界遺産登録 |

|

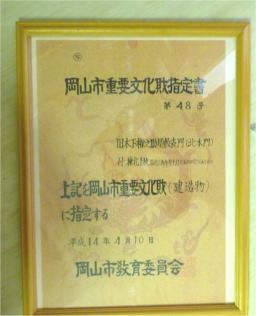

| 平成14年 | 学童保育のため、児童クラブ「あしっ子クラブ」を校地内に開設する。 正門付近にある本校「長屋門」が、岡山市重要文化財(建築物)に指定される。  *昭和16年に講堂が新築されたときに、長屋門は現在の場所に移築された。この長屋門は、現在小学校及び足守学区の子ども会の体育倉庫として使用している。   *左の写真が「長屋門」、右の写真は長屋門の屋根瓦。 |

小柴昌俊氏、田中耕一氏がノーベル賞受賞 欧州通貨ユーロに統一 公立学校完全週5日制 サッカーW杯日韓共催 |

|

| 平成15年 (2003) |

運動場の南側、岡山市「北区役所」足守地域センター及び岡山市立足守公民館の前にある。 |

米英がイラク攻撃 宮崎地震・十勝地震 ツベルクリン廃止(小1中1) 日本郵政公社発足 国立大学法人法成立 地上波デジタル放送一部地区で開始 |

|

| 平成19年 | 文部科学省学力・学習状況調査を実施する(第6学年対象) | 能登半島で大地震(3/25) 43年ぶり全国学力調査)実施 万能細胞(iPS細胞)作製に成功 |

|

| 平成20年 | 6月「いきいき学校園づくり事業」公開授業を伴う研究会を開催 *足守中学校と同一日に開催 *足守中学校区の他の3小学校も協力し、公開授業後は足守中学校区小中合同の研究協議を開催する。 次年度4月から岡山市立足守幼稚園・高田幼稚園・福谷幼稚園を統合することが決まる。 *新しい幼稚園は岡山市立足守幼稚園」の園舎を使用する。  岡山市重要文化財(建築物)に指定されている校地内にある「長屋門」の東窓2か所に、岡山市教育委員会が新たに雨戸を製作し取り付ける *今まで雨戸がなく、野ざらしに近い状態であった。 「外国語活動」の実施(平成23年度完全実施)に向けた準備に取りかかる。 |

北京五輪(8/8~24) 後期高齢者医療制度開始 日本人3名(南部・益川・小林)が物理学、1名(下村脩)が化学でノーベル賞を受賞 |

|

| 平成21年 | 本年度から、校長が幼稚園長兼務を解かれ、本校PTA組織も幼稚園と切り離なされ、新たな組織の下で活動を開始する。 足守地区小中学校が「小中共通教育目標」の下、教育活動を始める。 J-KIDS大賞実行委員会主催「第7回全日本小学校ホームページ大賞2009」で岡山県の代表校(県最優秀校)に。 9月1日、足守地区の他の市立幼小中とともに、「岡山市地域協働学校」に指定される。 |

岡山市が全国で18番目の政令指定都市となる。 新型インフルエンザが感染拡大。日本では1500万人が感染。 裁判員制度がスタート。 木下利玄生家の修復工事が行われる(平成21年から平成22年)。 日本人宇宙飛行士「若田光一さん」、137日と15時間5分宇宙滞在(3月~) 46年ぶりに日本で皆既日食。 地球温暖化対策を話し合う国連の気候変動枠組み条約締約国会議(COP)がデンマークで開催 オバマ氏、第44代米大統領に就任 |

|

| 平成22年 | 岡山市教育委員会が、今後の足守地区4小学校・1中学校の在り方について案を示す。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7月、岡山市教育委員会が「足守地区の新しい学校づくりの方針」を示す。 「緒方洪庵生誕200年祭を祝う洪庵祭」を生誕地にて開催

|

チリ大地震で16年ぶりの大津波警報 宮崎県で口蹄疫拡大 高速道路無料化社会実験 猛暑で熱中症死者相次ぐ ノーベル化学賞2名(根岸英一・鈴木章)が受賞 チリ落盤事故。地下700mから33名救出される(事故発生から70日目)。 |

|

| 平成23年~ | 特別支援学級「あおぞら学級(自閉・情緒)」を増設。特別支援教育の体制が整う。 *4月1日、足守中学校区の本校以外の3小学校(大井小・福谷小・高田小)が統合され、「岡山市立蛍明小学校」が開校。 足守地区幼小中の「岡山型一貫教育」推進に向けた幼小中の協議が開始される。 本校の敷地内にある岡山市重要文化財「長屋門」(江戸時代の武家屋敷の建物)の柱等の補強工事が行われる。  J-KIDS大賞実行委員会主催「第9回全日本小学校ホームページ大賞2011」で岡山県最優秀校(岡山県代表校)に選ばれる。 岡山市教育委員会を通じて、ユネスコスクールへの申請。 「長屋門(岡山市重要文化財)」内の一室が「昔の道具博物館」として蘇る。学校支援ボランティアの方々が室内にある古い道具類を整理整頓してくださった。   岡山県小学校教育研究会国語部会岡山支部「国語」研究発表会を本校で開催。 平成24年2月 市内の高等学校相撲部の高校生から相撲の指導を受ける。  平成24年10月 「いきいき学校園づくり」授業公開をする。 平成25年6月 岡山型一貫教育研究発表会を開催する。 |

3月11日14時46分 東北地方太平洋沖地震により巨大津波が発生。多くの死傷者・行方不明者が出る。さらに、福島県にある原子力発電所の建物が壊れ、放射能漏れのため、多くの避難者を出す。 |

|