|

|

|

|

|

|

|

「春」を感じる給食メニュー! カレーライス・コールスローサラダ 「にんじんの形に注目!」 2023.03.03  |

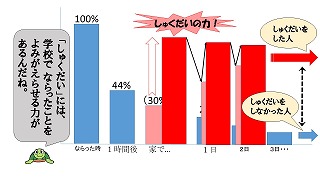

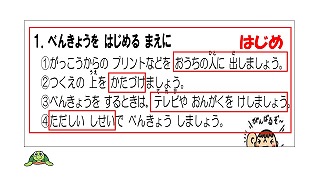

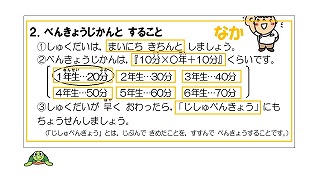

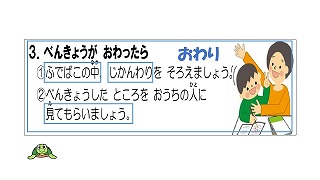

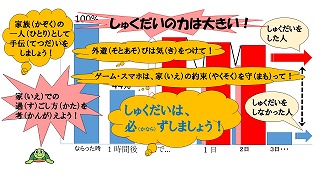

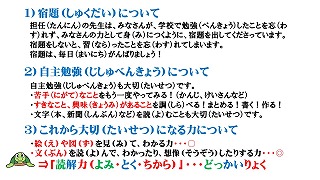

| 6年生の小学校生活も、残すところちょうど2週間。最後の児童朝会でした。 先週の「特別合同避難訓練」で、消防隊員の方々の命を守る行動(訓練)で、命の大切さを再認識できた子どもたちに、その尊い命をかがやかせるために、よいと思うことを進んで行ったり、悪いと思うことをやめる強い心、勇気をもちましょう!・・・という話をしました。 そのような中で、働きかけたのは、家庭での生活習慣、…その中でも、学習習慣について目を向けてもらおうと、スライドを提示しながら話しました。 先日、2月の学校だよりの中でお伝えした「教育に関する総合調査(アンケート)」の中で、以下のような結果が出ていました。 ★教育に関する総合調査(アンケート)結果より抜粋 (割合%は、肯定的な回答を示す。) 【児童】 18 私は、家で苦手な教科の勉強をしている(45.0%) 【児童】 19 私は、家で自分で計画を立てて勉強している(41.3%) 【保護者】32 お子さんは、(10分×学年)を基本とした家庭学習の習慣が…(64.0%) 苦手な勉強に挑戦するということは、とてもハードルの高い設問ですが、自己教育力(自立の力)を高めていく必要のある子どもたちにとって、自分の欲求のままに「自由」を謳歌するだけでは、必要な力を身に付けることはできません。 そこで、強調したのは、「なぜ、宿題をすることは大切なのか(宿題の意義)」でした。 ヘルマン・エビングハウスというドイツの心理学者の提唱する「忘却曲線」というデータを、児童にも分かる形で提示していきました。 結論として、「宿題には、記憶をよみがえらせる効果がある」ということです。 逆に、宿題をしていなかったら、せっかく習ったことが、どんどん消えて行ってしまうということです。 話の中では、 「家での自分の役割(お手伝い)を持つことの大切さ」 「ゲーム・スマホ等のルールを守ること」 「宿題が終わって明日の用意ができたら、宿題や勉強した内容を家の人に伝えること」 これらの大切さも訴えました。 お忙しい日々をお過ごしの保護者の皆様方、お時間許す範囲で、我が子の健やかな成長のために、力をお貸しください。 |

|||