|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

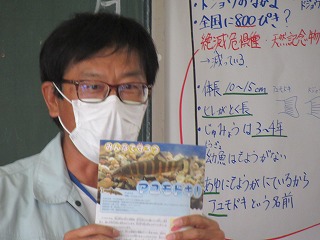

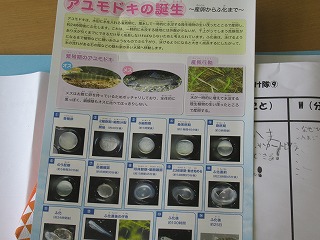

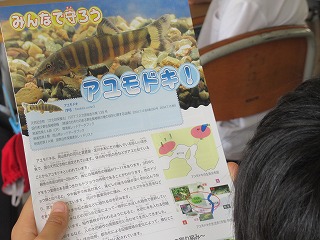

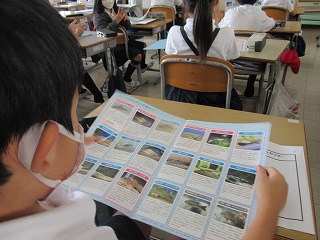

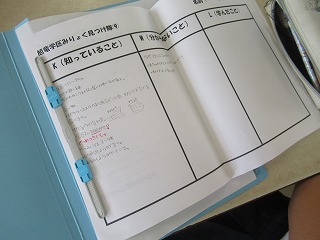

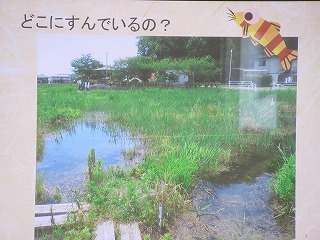

| 私(校長)が、今年4月に初めて学校の玄関から校舎に入った時、真っ先に目に飛び込んできたのは、大きな水槽でした。しかも、手入れが行き届いていて、中には、ドジョウに似た細長い魚がじっとしている…。でも、のぞき込むと、とても素早く、流木や石のオブジェに隠れてしまう…。これが、私の「アユモドキ」との初対面でした。 今日の3時間目、3年生の子どもたちは、岡山市教育委員会の「アユモドキ博士」である岡本先生をお招きし、その生育流域や、誕生から成長へ向かう過程など、そして絶滅危惧種たるゆえんまで、多くのことを教わりました。 「アユモドキには、ひげがある!」 「もようは、しましま!」 この他にも、子どもたちは、博士をお迎えする前に、下調べをしっかりしていました。 (拍手!パチパチパチ…) しかし、博士の話は、やはり詳しく、驚かされる情報満載でした。 生息地は、岡山市では、この高島・旭竜の地、東区の瀬戸町、そして、京都府の亀山市という所だけだとのこと。しかも、繁殖活動を高島小学校と、千種小学校が行って、放流しているから、絶滅していないが、自然の力だけでの増殖は難しいとのことでした。 3年生の子どもたちは、この種を守り育てているのが、この高島中学校区であり、旭竜小学校玄関に行けば、毎日でも、その生の姿に出会えるということに、改めて喜びを感じたことでしょう。 そして、郷土の誇りとしての「アユモドキ」を心に刻む授業となりました。 ※この学習は、「総合的な学習」の中で行いました。「SDGs(持続可能な開発目標)」の15番目「緑の豊かさを守ろう」の活動にも繋がっています。 |

|||