★令和6年6月11日(火) 「学校運営協議会」を知っていますか? (゜-゜)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

👆クリックするとPDFファイルへ 👆クリックするとPDFファイルへ |

👆クリックするとPDFファイルへ 👆クリックするとPDFファイルへ |

|

|

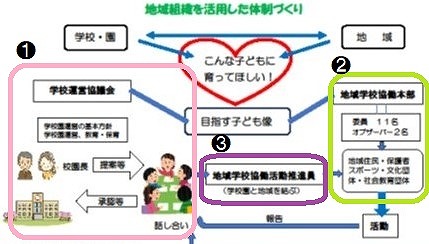

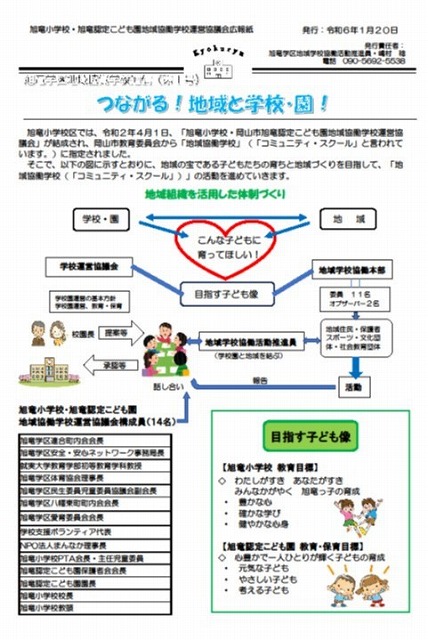

皆さんは「学校運営協議会(がっこううんえいきょうぎかい)」を知っていますか?

正式には「岡山市立旭竜小学校地域協働学校運営協議会」と言います。

この協議会は、近年、年3回行っており、「旭竜認定こども園」の「学校評議員会」と委員を一にして実施しております。

規約に示されている本会の権限は、かなり大きく、校長(私)は、この協議会の委員(計15名)の承認を得ないと、学校経営を進めることができません。また、この協議会は、教育委員会、校長、家庭、地域社会に対して意見を述べることができます。旭竜学区の子どもたちの健全育成のために、「家庭・地域・学校園」が協働する、それを推進するための中枢機関と言っても過言ではありません。

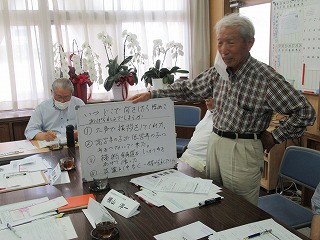

難しい言葉で解説がスタートしましたが、令和6年度第1回協議会が、旭竜小学校校長室で行われ、本会会長・瀧本様をはじめ、ほとんどの委員さんがお集まりくださり、たいへん和やかな雰囲気の中で始まりました。

今回の目玉は、

①「家庭」で、子どもにどう接すれば、夢(目標)をもたせてやれるのか?

②「地域」で、子どもにどう接すれば、ふるさとを愛する子を育てていけるのか?

③「学校園」で、子どもにどう接すれば。自ら考え行動する子を育てていけるのか?

でした!

永遠の課題とも言える今回のテーマですが、「家庭・地域・学校園」で、ご活躍の皆さんも頭をひねりながら、しかし、笑顔で対話的に協議を進められた今回の協議会でした。

…と言いますのも、本会には、「就実大学 教授 丹生裕一(たんせいゆういち)先生」(👈クリックすると学内ページへ)が、所属してくださっており、丹生先生が、大学生に授業をされるように、「対話的授業」を私たちに体験させてくださいました。

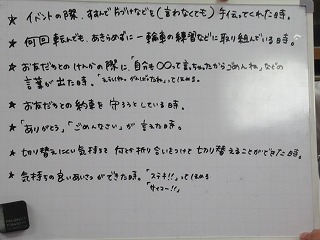

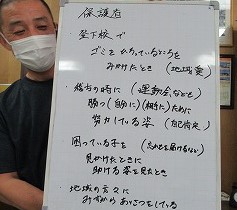

テーマは、『ほめる』・・・「子どもにどう接すれば…」と言うが、まだまだ私たちは、子どもたちに要求はするが、逆にほめるポイントに気が付けていないのではないか?

その「気付き」に対して、大人の感性が磨かれ、ほめ上手になることで、子どもたちは、「夢をもち」「ふるさとを愛し」「自ら考え行動する」子ども、ひいては大人に成長していくのではないか、という視点でした。

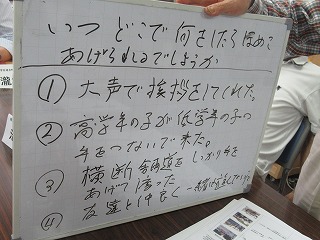

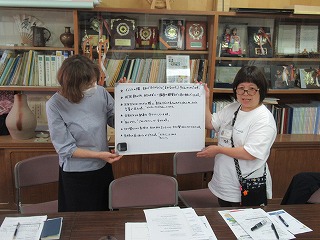

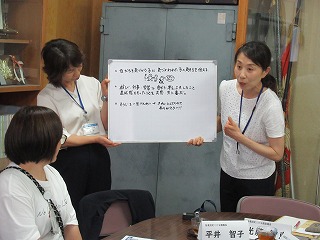

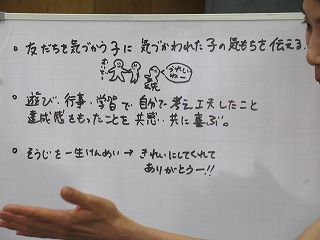

協議会では、委員同士で、「ほめ合いっこ」をしたり、「いつ、どこで、子どもが何をしたときに、どのようにほめることができるか?」を「家庭チーム」「地域チーム」「学校園チーム」に分かれてディスカッションし、後に協議内容を共有しました。

間、間に、丹生先生の機知に富んだコメントをいただきながら、委員の皆さんも、「あ~、あ~!」「なるほど!」と感嘆の声を挙げながら、協議を進めることができました。

今回の旭竜チームの協議結果は、7月9日(火)に高島公民館にて開催予定の「高島中学校区連絡協議会」にて、報告・発表されます。

旭竜学区の「深い学び」を、「ほめることの大切さ」を発表してきます!😊

|

|

令和6年度 旭竜 日 記 (きょくりゅう にっき)

令和6年度 旭竜 日 記 (きょくりゅう にっき)