★令和6年9月24日(火) 4年「防災出前授業」から生まれる地域コミュニティー!😊

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

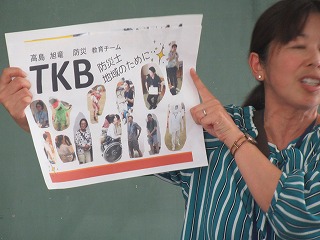

「不審者対応避難訓練」が行われて2週間・・・、4年生は、「9月1日」の防災の日にまつわる防災学習として、「防災出前授業」を受けました。

画像を観ていただいてお分かりの通り、担任の梅津先生は、コーディネーター役で、実際に、防災について語ってくださったのは、旭竜・高島学区の地域の方々です!😊

教科学習のプロは、学校の先生ですが、地域の特徴をとらえた学習では、学校の先生は、地域の方々の身近な、しかも生の情報を基にした「地域の願い」を語ってくださるゲストティーチャーの方々の言葉の重みには、太刀打ちできません💦

将来の地域を担う子どもたちに、旭竜・高島地区を守る担い手に育ってもらいたいと願いつつ、「防災出前授業」を計画したわけです。

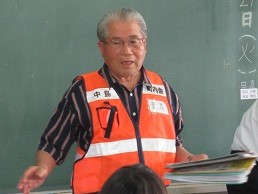

集まってくださった講師の方々は、7名!

①多方面で地域の土台を築かれており、旭竜小学校の児童のためにもいつもご尽力いただいている旭竜学区連合町内会長の瀧本さん、②高島中学校区の拠点である高島公民館でご活躍の小槇さん、本校のPTA会長であり、福祉関係のお仕事をお勤めの傍ら、東日本大震災、能登半島地震にも、お仲間と共に救済ボランティアへの参加という尊い実績を積まれている加納さん、特別養護老人ホーム「いこいの里」で主任介護支援や相談支援の専門員としてご活躍の渡邊さん、竜之口小学校園の「地域学校協働活動推進員」としてご活躍の窪田さん、高島学区在住で、車いす生活の視点から防災時の皆の安心安全について啓発活動を進めてくださっている亀井さん、そして、旭竜地域の子どもたちの居場所づくりの大切さを啓発するとともに、様々な子どもたちにとって楽しいイベントを企画・運営してくださっている、「NPO法人まんなか」の岡田さん!

皆さん「防災士」の資格をもたれており、地震の際にどんな意識・心構えが必要なのか、災害に備え、何が必要なのか、避難所生活でたちまち車いすの人の前に立ちふさがる壁は何なのか・・・。

4年生の子どもたちにとって、想定される場面場面の一つ一つが重いもので、頭をひねる課題ばかりで、1時間の授業の中で、防災に対する考え方が大きく変わったのではないかと思います。

4年生のご家庭に限らず、昨今の大地震、南海トラフ地震情報、能登半島大雨災害に思いを馳せ、「旭川が溢れたら…」「百間川が…」「洪水で用水と道の境が分からなくなったら…」と、心配していたらきりがありませんが、「命を守る行動とは何なのか?」…それぞれのご家庭の家族構成によっても対応が異なるという前提の下、お子様を交えて、家族会議をもっていただきたいと思います。

また、最も協調したいことは、地域コミュニティーが、その地区の住民を救うということです。

旭竜地区から、一人も災害被害者を出さないためにも、地域行事・会合でのコミュニティーの形成を大切にする文化を醸成すること・・・小学校長としても願っております。

|

|

令和6年度 旭竜 日 記 (きょくりゅう にっき)

令和6年度 旭竜 日 記 (きょくりゅう にっき)