| 社会科の授業改革と自律学習を進める会 岩 藤 公 明 (岡山市立東山中学校長) |

||

|

研究の目的 |

||

|

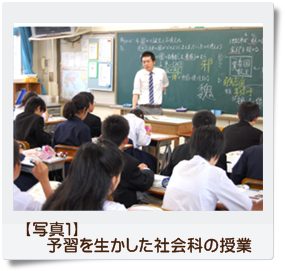

社会科では,いろいろな資料を参照し,比較分析しながら学習を進めていく。そこで,予習により,あらかじめ学習内容を捉えて授業に臨むことは学習の構えを作る意味で大切である。 |

||

|

||

|

研究の経過 |

||

|

1 教えて考えさせる授業 |

||

|

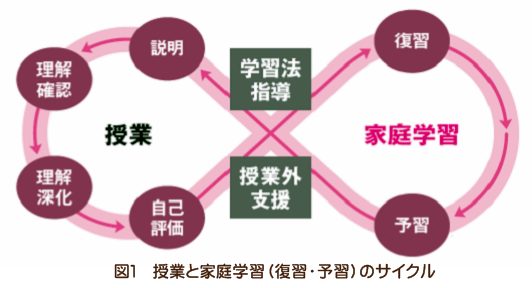

東京大学,市川伸一教授のIFプランの理論に基づいた学習のIF1「教えて考えさせる授業が学校に定着すれば,より多くの生徒が基礎基本を確実に習得できるであろう」を取り入れた授業の流れと家庭学習の関係は図1のとおりである。予習は「教科書に教えられる」と位置付けてあり,授業の第一段階と考える。ここで「生分かり」の状態となり,授業の説明で「本分かり」となる。これを理解確認の「問い」で確かめる。次に,少し難しい「問い」で理解深化を行い,「自己評価」で学習を振り返り,授業を終える。 |

||

|

2 予習を大切にした授業 |

||

|

(1) 予習プリントの利用・教科書を読んで授業 |

||

|

ある学年では予習プリントを利用する場合と,教科書を読んでくる形で予習としている。図2は,予習プリント例である。生徒は,教科書を主に参照しながらプリントの穴埋めにより予習を進める。キリスト教の布教を認めた理由として,「鉄砲を伝えてくれたから。」「貿易の利益に着目したから。」「キリスト教を気に入ったから。」等の記述が見られ,事前学習での考えとして興味深い。 |

||

|

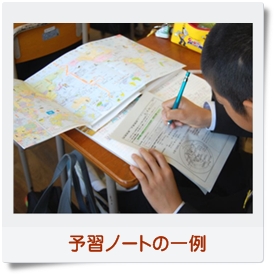

(2) 自由な形式の予習ノート |

||

|

別の学年では,自由な形でノートにまとめる作業で予習を行っている。この学習では,特に,形式や分量を定めていない。写真2のように予習ノートを参考に,授業用プリントに沿って授業を展開する。そして,予習ノートが授業プリントと一致することを目指す。優れたノートは他の生徒の参考のために,印刷して配布する。時々ノートを回収して点検し,A〜Dの4段階で評価して生徒に返している。 |

||

|

||

|

(3) 指導者の感想 |

||

|

予習を大切にすることで,生徒は授業の構えができるとともに,意欲的に授業に臨むようになり,学習内容の理解度が増し,定着が高まった。この活動を通して,予習の意義を実感する生徒が増加した。 |

||

|

||

|

4 指導案例 |

||

|

予習を活かした授業展開の一例として,第1学年「ヨーロッパ人の世界進出」の略案を示す。 |

||

|

5 Webページからの発信 |

||

|

右ボタンの先に示すように,岡北中学校Webページから「予習を重視し学習習慣を培う社会科授業」を紹介している。今後は,研究グループの各学校で研究を更に継続し,生徒の活動状況など充実した発信に広がることを願っている。 |

||

|

研究の成果と今後の課題 |

||

|

予習を生かした授業により,生徒一人一人が予習の意義を実感するとともに,学習が円滑に進み,生徒の理解度が増し,定着の高まりが認められた。また,以前に比べて授業に真剣に取り組むようになった。自己診断テスト等においても,得点の上昇が認められた。しかし,効果があるものの,社会科の予習だけで30分から1時間,中には1時間以上の時間を掛けている生徒もいる。復習の教科で同時に進めることは,中学校段階の学習では物理的に困難である。 |

||

|

おわりに |

||

|

授業に向けて予習をするというのは、学習の基本であり、別に取り立てて言うほどのものではないと思われる方も多いと思われる。 |