〒700-0807 岡山市北区南方一丁目3番15号

〒700-0807 岡山市北区南方一丁目3番15号TEL:086-226-7100 FAX:086-226-7109

|

探究「岡山の未来」(総合的な探究の時間)中間発表会

2月3日(水)5・6限に、探究「岡山の未来」(総合的な探究の時間)中間発表会を実施しました。2年次生がこれまでに研究してきた、商店街の活性化、子育て支援、地産地消等、多岐にわたるテーマについて1年次生に向けて発表しました。 今回の中間発表を経て、来年度の6月に行われる最終発表に向けて一層研究を深めていきます。 授業紹介「コミュニケーション技術」(福祉科目)

福祉科目「コミュニケーション技術」では、聴覚障害のある方の言語の一つ「手話」を学んでいます。12月18日(金)、授業選択者が聴覚障害に関する理解を深めることを目的に、本校の隣にある「きらめきプラザ」の「岡山県聴覚障害者センター」を訪問しました。聴覚障害の基礎知識、聴覚障害のある方の日常生活、岡山県聴覚障害者センターの役割など説明をしていただきました。 探究「岡山の未来」(総合的な探究の時間)

12月17日(水)5・6限に、本校大講義室にて、進路ミュージカル「いつか青空の下で」(株式会社エフォール制作)を視聴しました。例年は天神山文化プラザのホールで役者の方々のミュージカルを生で観劇することができたのですが、コロナ禍のため今年は特別に映画として撮りなおされた作品を見ることになりました。高校卒業後の4人の生徒たちの歩む道を通して自分自身の進路について考える機会を与えていただきました。) 探究「岡山の未来」(総合的な探究の時間) 「これからの岡山を考える!おかやま探求」

12月2日(水)5・6限、1年次生は、地域の第一線で活躍されている方々を講師としてお迎えし、地元岡山の課題や地域を活性化するための取り組みについて、お話を伺いました。来てくださった講師の方々は次の通りです。お忙しい中、本当にありがとうございました。 岡山大学工学部建築教育プログラム新設記念「木と共に生きる」写真部門で、岡山大学長賞を受賞

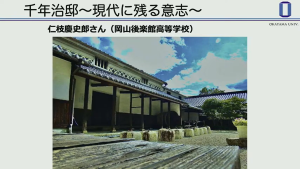

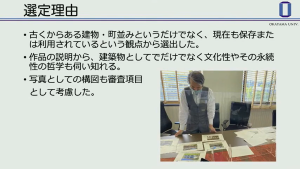

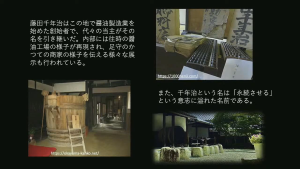

令和2年11月4日(水)、岡山大学創立五十周年記念館において、基調講演に建築家の隈研吾氏を迎え開催されました。本校の建築・デザインコース3年生の仁枝慶史郎くんが、「木と共に生きる」写真部門で岡山大学長賞を受賞し、授賞式に出席しました。「千年治邸~現代に残る意思~」と題した作品は、古くからある建物・町並みというだけでなく、現在も保存または利用されているという観点や建物としてだけでなく文化性やその永続性の哲学も伺い知れる説明がされている点において選出されました。表彰式及び隈研吾氏の記念シンポジウムの様子は岡山大学工学部都市環境創成コースが「森林・木材・建築のこれから」というタイトルでYouTube上にて動画配信されています。 第14回音を感じる軽井沢の家(中央工学校主催の高校生対象設計競技会)で、奨励賞を受賞

中央工学校主催の高校生対象設計競技会において、審査委員長に建築家の古谷 誠章氏を迎え開催されました。

本校の建築・デザインコース3年生(当時2年生)の坂本新汰くんが、奨励賞を受賞しました。「音をカタチにする家」と題した作品は、五線譜から着想を得た形態で、空間の内側から外に向けた音と外部からの取り組む音の両者が5枚の壁からなる層によって異なる雰囲気を持つ空間が同時に存在している点が評価されました。なお、惜しくも受賞を逃した3名の作品も、審査委員からそれぞれ講評いただくことができました。受賞作品は中央工学校HPの高校生対象コンペティションにて公開されています。 第27回ワンデーエクササイズ(岡山設計クラブ主催の設計競技会)で、特別賞「池田動物園賞」を受賞

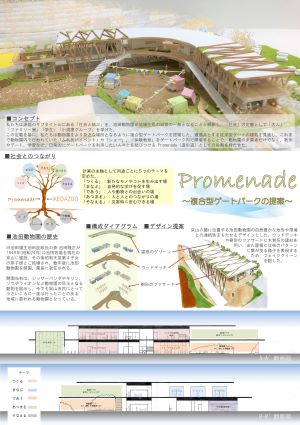

令和2年10月3日(土)、山陽新聞社さん太ホールにおいて、審査委員長に建築家の能作淳平氏を迎え開催されました。今年の課題地は岡山市の池田動物園で、参加は3大学、2専門学校、4高校の16チームでした。

本校のチームは、「Promenade」と題し、園内への通過点とする従来型のゲート機能に、動物園の来園者だけでなく、散歩やデート学習など、日常的にゲートパークを利用したい人々とを結びつける複合型ゲートパークを提案しました。パークではフリーマーケットなど地域のイベント拠点となる機能に加え、動物のふれあい体験やアニマルショーといった体験型イベントを来園者だけでなく多様な目的で集まった利用者も含めることで、地域に愛される動物園を目指しました。動物園と地域をつなぐ提案が具体的で実現できそうなプランである点が高い評価をいただきました。 授業紹介「コミュニケーション技術」(福祉科目)

11月13日(金)に、岡山要約筆記クラブから講師の方にお越しいただき、要約筆記について講義・実技をしていただきました。要約筆記とは、中途失聴などで聞こえなくなった方の情報保障の1つとして行われるものです。実技では、先生の話を要約し、正確に、見やすい字で書いて伝える体験をしました。自分だけが分かるメモ書きではなく、簡潔に要約するために言葉を置き換えて表現したり、相手に分かりやすい書き方の工夫をしたりと難しい面もあったようですが、真剣に取り組んでいました。 授業紹介「介護総合演習」(福祉科目)

11月13日(金)に、岡山要約筆記クラブから講師の方にお越しいただき、要約筆記について講義・実技をしていただきました。要約筆記とは、中途失聴などで聞こえなくなった方の情報保障の1つとして行われるものです。実技では、先生の話を要約し、正確に、見やすい字で書いて伝える体験をしました。自分だけが分かるメモ書きではなく、簡潔に要約するために言葉を置き換えて表現したり、相手に分かりやすい書き方の工夫をしたりと難しい面もあったようですが、真剣に取り組んでいました。 授業紹介「介護総合演習」(福祉科目)

10月29日(木)「介護福祉施設の実際」と題して、健康福祉系の2年次生対象の講義がありました。今年は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から介護実習が中止になり、施設での実習ができませんでした。そこで、実習施設から介護指導主任の冲中純子先生にお越しいただき、実習予定だった特別養護老人ホームやデイサービスについて教えていただきました。 進路説明会

10月28日(水)5・6限、2年次生を対象に、大学、専門学校等の先生方をお迎えして20の講座に分かれて模擬授業や学校の説明をしていただきました。微生物を顕微鏡で見たり、病気を防ぐための管理栄養士の仕事について講義を受けたり、血圧測定や新生児の抱き方を習ったり、フォトショップでグラフィックデザインの体験等をしました。専門的な内容の授業を受けることで、それぞれの生徒が自らの進路決定に向けて有意義な時間を過ごすことができました。 授業紹介「介護総合演習」(福祉科目)

10月19日(月)3・4限に科目「介護総合演習」の授業で、介護ロボット講習を実施しました。講師は、岡山ロボケアセンターから向谷隆様、清水太郎様のお2人にお越しいただきました。医療・福祉分野でのロボットの活用の実際や、今後5Gになり通信環境が整うことで、介護ロボットがどのように活用できるかなど、お話をしていただきました。講義後には、生徒全員が「介護ロボットHAL」を装着して、移乗介助実習をしました。 『海ゴミから生き物を守ろう』ポスターの紹介

授業紹介・探究「岡山の未来」(総合的な探究の時間)

10月7日(水)5・6限に、本校大講義室にて、岡山理科大学工学部建築学科准教授の弥田俊男先生を講師として迎え、1年次生を対象に講演会「二拠点活動の視点から見た岡山の魅力と課題」を行いました。東京と岡山で活躍されている先生から、実際に携わられた建物や岡山で取り組まれているプロジェクトの紹介があり、岡山にいるだけでは気づかない魅力を教えていただきました。

授業紹介・選択授業「福祉入門」

10月5日(月)5・6限に3年の選択授業「福祉入門」にてボッチャ体験を行いました。 環太平洋大学から畑島紀昭先生と4名の学生様、そして岡山県ボッチャ協会事務局の佐野翔太様に外部講師として来ていただきました。障がい者スポーツであるボッチャを体験するのは皆初めてでしたが、授業の最後にはリーグ戦を行うこともできました。手袋と消毒を行い感染予防に努めつつ、盛り上がることができました。 授業紹介「コミュニケーション技術」(福祉科目)

10月2日(金)3・4限に科目「コミュニケーション技術」の授業で、「手話講座」を実施しました。講師は、岡山県聴覚障害者福祉協会から、山本恵先生、手話通訳者の筒井寿江様にお越しいただきました。聴覚障害者の理解ということで、街中で困っている聴覚障害のある方への声のかけ方、手話以外の伝達手段など、具体的な支援方法についてお話いただきました。また講座の中で、挨拶や名前、手話歌など、日ごろの授業で覚えた手話を実際に読み取っていただく機会もありました。生徒たちは、学んだ手話が通じたという体験ができたことで、嬉しそうな表情がたくさん見られた授業になりました。

(手話は口形を読み取るため、講座中はフェイスシールドを装着し、換気が十分にできるよう窓を開け、感染予防に努めつつ実施しました)。

|

岡山市立岡山後楽館高等学校

〒700-0807 岡山県岡山市北区南方一丁目3番15号

TEL:086-226-7100 FAX:086-226-7109

本サイトは、岡山市立岡山後楽館オフィシャルホームページであり、岡山市立岡山後楽館によって管理・運営されています。

本サイトの内容を、権利者に無断で複製・改変および放送・有線送信等に利用することは固く禁止します。

Copyright(C) OKAYAMA KORAKUKAN ALL RIGHTS RESERVED.